Menu

✁

digitalien.org — Stefan Knecht

Das wiederkehrende Motiv der Positiven Psychologie ist ‘Stärken stärken’1·2·3·4. Mit einem weiten Kanon an Interventionen, Übungen und Massnahmen können wir glücklicher werden. Was nutzen diese Aktionen über das sich-besser-fühlen hinaus? Wie lange wirken sie? Mit welchen Mitteln kann subjective well-being erreicht werden? Wie lange wirken positiv-psychologische Übungen, sind sie eher nachhaltig oder flüchtig? Ist überhaupt etwas dran?

Dieser längere Beitrag setzt sich kritisch mit ‘positiver Psychologie’ auseinander und folgt einer Reihe von Vorgängern.5·6·7·8· 9·10 Die Positive Psychologie etabliert und entwickelt sich in spezialisierte Studiengänge, betreibt Professuren und vergibt Abschlüsse. Tatsächlich ist die Faktenlage uneinheitlich:

“Praktisch jedes Ergebnis der Positiven Psychologie (…) bleibt umstritten, sowohl von Insidern als auch von Außenstehenden. (…) Wichtige Schlussfolgerungen wurden in Frage gestellt, verändert oder sogar aufgegeben.”10

Wie kann das sein?

Tatsächlich hat die Positive Psychologie nach 20jährigem Bemühen und über 64000 Forschungsstudien zur Frage, was das Leben lebenswert macht, nicht viel mehr als lückenhafte, mehrdeutige, wenig aussagekräftige & sogar widersprüchliche Ergebnisse vorzuweisen. @ecabanasd auf Twitter

Beginnt man, den Hinweisen zu folgen, so öffnet sich ein rabbit hole, ein verzweigtes System aus Annahmen, Belegen, Interpretationen. Was ist bekannt, worauf kann man sich stützen?

Wie jede Bewegung hat auch die Positive Psychologie eine Erzählung zu ihrer Herkunft. Martin Seligman entwickelt dieses Narrativ, seine Person ist eine Zentralfigur. Die Geschichte beginnt in den 1970er Jahren.

Als experimenteller klinischer Psychologe erforschte Martin Seligman erlernte Hilflosigkeit als apathischen Zustand und Folge einer Erfahrung, in der eigenes Handeln keine oder unerwünschte Konsequenzen hat. In einer Experimentserie konnten Hunde durch das Auslösen eines Schalters oder einer Positionsänderung schmerzhaften elektrischen Stromstößen entweder entgehen oder waren ihnen ausgeliefert. Die Versuchstiere, bei denen durch eigene Handlung keine Veränderung des unangenehmen Zustandes eintrat, verfielen in einen apathischen Zustand. Vermenschlicht formuliert: sie gaben die Hoffnung auf.

Als experimenteller klinischer Psychologe erforschte Martin Seligman erlernte Hilflosigkeit als apathischen Zustand und Folge einer Erfahrung, in der eigenes Handeln keine oder unerwünschte Konsequenzen hat. In einer Experimentserie konnten Hunde durch das Auslösen eines Schalters oder einer Positionsänderung schmerzhaften elektrischen Stromstößen entweder entgehen oder waren ihnen ausgeliefert. Die Versuchstiere, bei denen durch eigene Handlung keine Veränderung des unangenehmen Zustandes eintrat, verfielen in einen apathischen Zustand. Vermenschlicht formuliert: sie gaben die Hoffnung auf.

Weitergeführte Experimente und Übertragungen auf menschliches Verhalten zeigten, wie die Reaktion auf Kontrollverlust situativ wie interindividuell verschieden bewertet werden.

Pessimistisches Framing wie »… es ist immer so, ich kann nichts machen« interpretieren diese Zustände als permanent und unveränderlich und führen eher zu Depression als eine eher optimistische Erklärung wie »… na, blöd gelaufen. Nächstes Mal mache ich das besser«. Die darauf formulierte Theorie der erlernten Hilflosigkeit beschreibt, dass klinische Depressionen und psychische Erkrankungen auf die tatsächliche oder wahrgenommene subjektive Kontrolle über das Ergebnis einer Situation zurückzuführen sein könnten. 2016 wurde die Theorie mit resoluten Ergebnissen aus der Attributionsforschung korrigiert: Passivität als Reaktion auf einen Schock sei nicht erlernt, sondern die standardmäßige, ungelernte Reaktion auf längere aversive Ereignisse.

Aus dem Tierexperiment auf erlerntes menschliches Verhalten übertragen, schloss Seligman, sollte auch Optimismus erlernt werden können. »Bist du glücklich?« hielt Seligman noch 1988 für eine dumme Frage und ein Leben ohne Leiden für den Inbegriff von Erfolg. Doch nicht nur Optimismus, sogar Glück sei erlernbar. Autobiografisch erinnert sich Seligman an den Beginn seiner Karriere:

Hunderte von Psychologieprofessoren verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Lehre der ‘wissenschaftlichen’ Methode und der Statistik, also mit den Fallstricken der internen Validität — aber niemand damit, externe Validität zu lehren.11

Zu lehren und nebenbei gutes Geld zu verdienen steht sich nicht im Weg.

Nach Seligmans Erinnerung war es seine damals fünfjährige Tochter Nikki, die ihn beim gemeinsamen Jäten des Gartens einen finsteren, ungeduldigen und kritischen Griesgram nannte6, vielleicht auch Folge der jahrzehntelangen Beschäftigung mit unerquicklichen Themen und leidenden Tieren in Experimentierkäfigen.

Positive psychology called to me just as the burning bush called to Moses. — Martin Seligman6

Was, wenn man anstelle Hilflosigkeit und Depressionen, statt Schwächen lieber Glück und Stärken erforscht und diese systematisch fördert?

1996 liess Seligman sich für eine dreijährige Amtszeit zum Vorsitzenden der mächtigen American Psychological Association (APA) wählen — mit dem besten Ergebnis jemals, wie seine Fakultätswebsite erwähnt. Positive Psychologie wurde damit zum Programm und Doktrin der APA unter Seligmans Vorsitz.

Geld verdienen mit ‘externer Validität’ war nicht vergessen. Raus aus den Laboren, hinein ins Leben! Zu Beginn der Positiven Psychologie scheint die Finanzierung von Forschung zwar mysteriös aber bestens funktioniert zu haben. Ein anonym bleibender ‘PT’ erbittet von Seligman Ende 1997 eine Zusammenfassung seiner Vorhaben und ein grobes Budget. Zwei Wochen später erscheint ein Scheck über 120.000 U$, einen Monat und einen Besuch bei zwei anonym bleibenden Anwälten in New York später ein weiterer über 1,5 Mio U$. “Positive psychology began to flourish with this funding” schreibt Seligman in Flourish12

Es liess sich bestens an: Seligman finanzierte den Start des von ihm an der Universität von Pennsylvania bei New York gegründeten Penn Positive Psychology Center u.a. mit Geld der amerikanischen Templeton Foundation, einer wertkonservativen Organisation. Eines derer nicht auffällig propagierten Ziele war und ist es, Religion mit Wissenschaft gleichzustellen. Weitere Mittel kamen von der Atlantic Philanthropies, die bis 2016 eher liberale Vorhaben unterstützte und von Gallup, dessen CEO Don Clifton zuvor ebenso Psychologe und Mitglied der APA war.

Im Januar 1998 und mit vorhandener Anschubfinanzierung des mysteriösen Großspenders, verbrachte Seligman eine Woche mit seiner Frau Mandy, Mihaly und Isabella Csíkszentmihályi sowie Ray und Sandy Fowler. Ray Fowler hatte sich auf die Messung und Analyse von Persönlichkeitseigenschaften spezialisiert, war 1988 APA Präsident und bis 2003 deren CEO. Sandra Fowlers Feld war die interkulturelle Psychologie. Csíkszentmihályi erforschte und beschrieb den hochkonzentrierten und intrinsisch motivierten Zustand des Flow. Es sassen Profis zusammen, im Wissenschaftsbetrieb sozialisiert und mit allen Mechanismen bestens vertraut. Ziel der gemeinsamen Woche war: die Positive Psychologie ‘erfinden’ und einen konkreten Plan entwerfen, erinnert Seligman.11

Ein gemeinsamer Beitrag mit Mihaly Csíkszentmihályi im American Psychologist gilt als das coming-out und Manifest der Positiven Psychologie: Das Gute sehen und Stärken fördern — Schluß mit defizitären Perspektiven!

Psychology is not just a branch of medicine concerned with illness or health; it is much larger. It is about work, education, insight, love, growth, and play. (…) Fight pessimism, remember the good, count your blessings, focus on strengths — Seligman und Csíkszentmihályi , 200113

So zielte die Positive Psychologie auf praktische Anwendungen, auf reale Kontexte und greifbare Verbesserungen in Therapie, Prävention, Bildung, Karriere, Gesundheit und möglichst vielen Lebensbereichen. Es sollte Anwendung mit externer Validität, mit ‘konkretem Nutzen in der Welt’ gefunden werden. Keine brotlose Grundlagenforschung mehr, keine Hunde quälen.

Csíkszentmihályi war sich wohl bewusst, dass mit einer rasanten Popularisierung die empirische Fundierung schwer hinterherkäme:

Csíkszentmihályi war sich wohl bewusst, dass mit einer rasanten Popularisierung die empirische Fundierung schwer hinterherkäme:

Viele gute Ideen, die zu schnell und wahllos umgesetzt werden, brechen mangels solider Grundlagen in sich zusammen. — Csíkszentmihályi 2014, 14

Er befürchtete, dass das im Wissenschaftsbetrieb übliche wie sinnvolle Reifen von Thesen und Interpretationen, die kritische peer review und Replikation von Experimenten zu kurz komme und damit mindere Qualität entstehe. Seligman hatte diese Befürchtungen weniger und sah die Möglichkeiten … nun ja … geschäftstüchtiger.

It is much better to be criticized than to be ignored. — Seligman 2018 15 S. 276

Für einen Marketeer ist Reichweite ein Qualitätsmerkmal. Für einen Wissenschaftler entlarvend. Das Zitat geht weiter als “… and the

fact that critics are legion tells me that positive psychology is genuinely popular.” — es geht und ging Seligman also nach eigenem Bekunden um Popularität um das Gemocht-werden. Csíkszentmihályis ging es um die gute und richtige Sache. Er wollte keinesfalls kommerzielle Selbsthilfe-Gurus befeuern sondern ordentliche Wissenschaft betreiben. Seligman zielte unverhohlen auf Reichweite: so lange darüber gesprochen wird, verstärkt sich die externe Validität und das Geschäft läuft von alleine. Mit Kritik wird man schon irgendwann, irgendwie zu Rande kommen.

Viele enthusiastische und idealistische junge Männer und Frauen (…) wandten vorläufige Forschungsergebnisse voreilig als Allheilmittel für die Übel des Daseins an. Mit den besten Absichten bedrohten diese life coaches die Zukunft der Positiven Psychologie, indem sie Erwartungen schürten, unbeabsichtigt Ansprüche aufblähten und so die intellektuelle Perspektive (…) in Misskredit brachten. — Csikszentmihalyi 2014, im Vorwort der Gesamtausgabe seiner Werke14

Beide Zitate der Gründer der Positiven Psychologie zeigen wenigstens eines — aus zwei Perspektiven: die mühsamen Mechanismen wissenschaftlicher Evidenz sind ebenso bekannt wie die Mechanismen der Vermarktung. Seligman sollte sich durchsetzen. Marketing und Reichweite sind lukrativer als knochige Wissenschaft mit kleinteiligen Fragen zu Methoden, Statistik oder Evidenzkontrollen.

Die Positive Psychologie wurde ‘erfunden’ und ökonomisch geplant — sie hat sich mitnichten ergeben. Was im Konzept noch fehlte, war ein anspruchsvolles Problem, das nur mit der frisch erfundenen positiven Psychologie gelöst werden könne. Also identifizierte Seligman eine ‘Charakterkrise’ in den USA. Pauschalierende Schlagworte werden zu einem auf den ersten Blick plausiblen Spannungsbogen gestapelt:

… der Hedonismus der 1960er Jahre, der Narzissmus der 1970er Jahre, der Materialismus der 1980er Jahre und die Apathie der 1990er Jahre. — Seligman 1999:165

In dieser Darstellung konstruiert Seligman ein reaktionär-rückschrittliches, auf Dysfunktionalität fixiertes Establishment. Er behauptet, die Konzentration der Mainstream-Psychologie auf negative Emotionen und Krankheit und das sei gefährlich für eine Wissenschaft, beschränke und verzerre die Theoriebildung.

Furthermore, psychology’s negative focus has contributed to a culture of blame and victimology which may breed anger and violence and contribute to a pessimistic view of human nature. — Seligman 1999:165

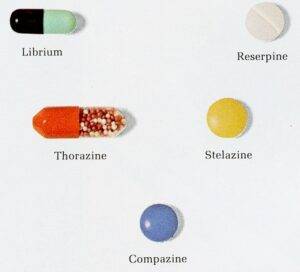

Man kann die Situation vor der Jahrtausendwende auch nuancierter betrachten. Die Positive Psychologie bot eine umstandslose Lösung für das sehr weltliche Problem schrumpfender Märkte. Den konventionell arbeitenden Psychologen, Psychiatern und Therapeuten standen weniger Patienten gegenüber. Das lag an zwei Umständen: Antidepressiva und managed care.

Anfang der 1990er Jahre wurden in den USA massenweise Antidepressiva wie Prozac konsumiert, die nach 10 Minuten Diagnose von jedem Hausarzt verschrieben werden konnten. Für ’Managed Care’ und Versicherungsgesellschaften waren schnelle Pillen günstiger als traditionelle Psychotherapie. Die zuvor stetig nachwachsende Patientenschaft stagnierte.10

Anfang der 1990er Jahre wurden in den USA massenweise Antidepressiva wie Prozac konsumiert, die nach 10 Minuten Diagnose von jedem Hausarzt verschrieben werden konnten. Für ’Managed Care’ und Versicherungsgesellschaften waren schnelle Pillen günstiger als traditionelle Psychotherapie. Die zuvor stetig nachwachsende Patientenschaft stagnierte.10

Jede:r klinische Psychologe und Psychiater kennt das DSM, das Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders herausgegeben von der APA, dem psychiatrischen Berufsverband der USA. Ein periodisch aktualisierter Katalog aller Spielarten psychischer Beeinträchtigungen und Symptommuster. Als dieser Beitrag geschrieben wird ist die aktuelle Version das DSM-5. Es bietet ein anschlussfähiges, eindeutiges Vokabular und Sprache und ermöglicht eine theorieunabhängige Beschreibung der Formen psychischen Krankseins. In den USA ist das DSM die Grundlage für die Abrechnungen von Leistungen. Von der WHO herausgegeben wird das International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), in Version 11 ab Januar 2022, DSM Version 10 ist online einsehbar. Das ICD katalogisiert alle Krankheitsformen, nicht nur psychische.

Die Positive Psychologie kam also zur rechten Zeit und bot eine line-extension weg von der konventionellen Therapie und hin zum life coaching und damit breiteren Zielgruppen: nicht mehr nur die verstummten, ängstlichen, depressiv Kranken — den Gesunden könne man mit positiven Interventionen ein noch besseres Leben vermitteln.

Wenn die einen mit Prozac und Tranquillizern in eine rosa Welt gebombt wurden, dann ist der wachsende Markt jener, in denen die Wohlstandsbürgerschaft genug Zeit und Muse hat, das eigene Glück noch weiter zu steigern.

Dass Antidepressiva wie Prozac nicht viel besser wirken als ein Placebo kam erst um 2005 heraus. »In 2006 – in a review that was much larger and more far-reaching than the recent one undertaken into Prozac – the US Food and Drug Administration reviewed all antidepressant trials, with data from 100,000 patients. The FDA reported that while five out of 10 people appeared to respond to the pills, four out of 10 responded to the placebo.« Neben Prozac wirken auch Paxil und Citalopram nicht besser als Placebos.16

Dass Antidepressiva wie Prozac nicht viel besser wirken als ein Placebo kam erst um 2005 heraus. »In 2006 – in a review that was much larger and more far-reaching than the recent one undertaken into Prozac – the US Food and Drug Administration reviewed all antidepressant trials, with data from 100,000 patients. The FDA reported that while five out of 10 people appeared to respond to the pills, four out of 10 responded to the placebo.« Neben Prozac wirken auch Paxil und Citalopram nicht besser als Placebos.16

Verschrieben wurden sie dennoch massenweise. Es war modisch und sozial akzeptiert und welcher Arzt möchte dem Patienten auch nicht helfen? Die angeblich stimmungsaufhellenden Medikamente wurden so häufig verordnet, dass Prozac 2005 im britischen Trinkwasser nachgewiesen werden konnte. Im Trinkwasser, nicht im Abwasser.

Während in den 60er Jahren in den USA Depression bei 50 von 1 Million Patienten diagnostiziert wurde, stieg die Diagnoserate in den 1990ern auf 100000 pro 1 Million. Dass diese Medikamente ein Suchtpotenzial mit sich bringen, war schon früher klar, doch das scheinbar geringere Übel.

Die aktuellste Metastudie zur Wirkung von Antidepressiva dauerte sechs Jahre und verglich veröffentlichte und bis dahin unveröffentlichte Daten aus 522 Studien mit über 116000 Teilnehmern zu einundzwanzig verschiedenen Antidepressiva. Das Ergebnis: Antidepressiva bieten keinen klinischen Vorteil, außer bei schwersten Depressionen . 17

Die aktuellste Metastudie zur Wirkung von Antidepressiva dauerte sechs Jahre und verglich veröffentlichte und bis dahin unveröffentlichte Daten aus 522 Studien mit über 116000 Teilnehmern zu einundzwanzig verschiedenen Antidepressiva. Das Ergebnis: Antidepressiva bieten keinen klinischen Vorteil, außer bei schwersten Depressionen . 17

Placebo bedeutet: das menschliche Glaubenssystem aktivieren. Glauben hat einen mächtigen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Placebos lassen sich zu einer Lüge zurückverfolgen, die eine Krankenschwester während des Zweiten Weltkriegs erzählte. Sie assistierte dem Anästhesisten Henry Beecher, der unter schwerem Beschuss arbeitete. Als Morphium zu Ende ging, versicherte die Krankenschwester einem verwundeten Soldaten, dass er eine Spritze mit einem starken Schmerzmittel erhalten würde, obwohl ihre Spritze nur Salzwasser enthielt. Erstaunlicherweise linderte das die Schmerzen des Soldaten und verhinderte einen lebensgefährlichen Schock.16

An das Gute glauben macht bessere Laune und die eigene Wahrnehmung und Bewertung von Situationen zu ändern, scheint auch die Physiologie zu beeinflussen. Perfiderweise funktioniert das ebenso bei kognitiven Verhaltenstherapien, die auch über die Krankenkassen bezahlt werden — nur eben ohne Pharmazeutika mit Nebenwirkungszetteln so lang wie Tischdecken.

Eine Lösung zu haben, dann das Problem zu definieren ist eine rhetorische Volte und funktioniert bestens — vor zwanzig Jahren wie heute. Vermutlich auch in Zukunft: wir fallen gerne darauf hinein. Ohne auch nur ansatzweise inhaltliche Nähe herzustellen: ähnlich dem Framing des politischen Populismus. Zeige eine vermeintliche Wunde und liefere das Pflaster. Generiere eine Charakterkrise und zeige den Ausweg. Schon läuft das Geschäft.

Originell und originär war diese Salutogenese (die Herstellung von Gesundheit) als Gegensatz zur angekreideten Pathogenese schon um die 2000er-Jahre nicht. Abraham Maslow hatte Gleiches 1947 formuliert, 1954 als humanistischen statt empirischen Ansatz niedergeschrieben. Auch erfand tatsächlich Maslow den Begriff einer positiven (statt unterstellt negativen) Psychologie und nicht die Seligman Inc. Der Unterschied: Seligman, Csíkszentmihályi, Peterson und die stetig wachsender Gefolgschaft wollen zuerst Wissenschaftler sein und empirische Evidenz zeigen, mit Daten, Experimenten und Statistik. So wie es andere wissenschaftliche Disziplinen auch halten. Forschung am Menschen hat nur andere Parameter und Fallstricke als etwa die geduldige Physik.

Originell und originär war diese Salutogenese (die Herstellung von Gesundheit) als Gegensatz zur angekreideten Pathogenese schon um die 2000er-Jahre nicht. Abraham Maslow hatte Gleiches 1947 formuliert, 1954 als humanistischen statt empirischen Ansatz niedergeschrieben. Auch erfand tatsächlich Maslow den Begriff einer positiven (statt unterstellt negativen) Psychologie und nicht die Seligman Inc. Der Unterschied: Seligman, Csíkszentmihályi, Peterson und die stetig wachsender Gefolgschaft wollen zuerst Wissenschaftler sein und empirische Evidenz zeigen, mit Daten, Experimenten und Statistik. So wie es andere wissenschaftliche Disziplinen auch halten. Forschung am Menschen hat nur andere Parameter und Fallstricke als etwa die geduldige Physik.

Die empirische Fundierung, die Einkleidung in Wissenschaftlichkeit war die Differenzierung, der USP (unique selling proposition): mit wissenschaftlichen Methoden glücklicher werden. Was kann da schief gehen?

We are, unblushingly, scientists first. The work we seek to support and encourage must be nothing less than replicable, cumulative, and objective (…) If empirical research fails to confirm the usefulness of the positions we advance, we hope to have the resilience to admit defeat and bow out with good grace. — Seligman und Csíkszentmihályi 200113

Einiges kann da schief gehen. Und es ging und geht schief.

Nach dem Manifest und coming-out ab 2000 und über drei Jahre sammelte ein großes Forscherteam weltweit zusammen, was in der bisherigen Menschheitsgeschichte über Glück und Glücklicherwerden bekannt war.

Alles wurde in Betracht gezogen: Texte von Konfuzius und Sokrates, Whitman, Freud, Maslow, zeitgenössische Einsichten aus den Sozialwissenschaften bis zu Graffiti und kommerzielle Grußkarten. Ein Panoptikum aller Elemente und Werkzeuge des Glücks.6

Das Ergebnis war 2004 ein 814-Seiten Buch ‘Character Strengths and Virtues’ (CSV) – Charakterstärken und Tugenden.19 Das CSV ist also ein Kondensat bisheriger Einsichten der Menschheitsgeschichte: was bekannt ist zum Glück . Es zeigt sechs Kerntugenden (virtues) — Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Transzendenz. Daraus abgeleitet 24 Stärken (strengths), u.a. Tapferkeit, Bescheidenheit, Ausdauer, Vitalität, Neugier, soziale Intelligenz, Spiritualität, Selbstkontrolle, Führungsqualität und — nach offenbar intensiver Debatte der Redaktionsgruppe — auch Humor.

Teil des Buches ist ein Selbsttest, ein Online-Fragebogen ‘Values in Action (VIA)’, heute ‘VIA Inventory of Strengths (VIA-IS)’. Mit 240 Fragen werden individuelle Stärken gemessen und auf einer 5-stufigen Skala angeordnet. Die Ergebnisse sollen helfen, bessere Selbstkenntnis und persönliche Entwicklungsperspektiven zu geben. Je höher der Wert, um so mächtiger die individuelle Stärke. Die Stärken stärken statt Schwächen zu kompensieren. Das Buch ’Character Strengths and Virtues’ ist also ein programmatisches Gegenmodell zur Katalogisierung von Schwächen und Krankheiten in DSM und IDC — sondern eine mehr oder weniger konkrete Rezeptsammlung zum Glücklicherwerden.

Mehr als 11 Millionen Menschen haben VIA-IS durchlaufen. Kostenlos kann man das auf einem von der Uni Zürich betriebenen Portal und gleich Dutzende weitere Selbsttests absolvieren. Zur Auswahl stehen neben vielen weiteren der Satisfaction-With-Life-Fragebogen (SWL) für die subjektive Zufriedenheit mit dem eigenen Leben im Grossen und Ganzen, der Wellbeing Index (IWI) zur Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und nationalen Gegebenheiten, den Orientations to Happiness-Fragebogen (OTH) zu Lebensstilen um im Leben Zufriedenheit und Erfüllung zu erlangen.

Das kann man alles absolvieren, muss man nicht.

Methodische Kritik gab und gibt es in hinreichender Menge und Tiefe. Uneinheitliche Faktorenanalysen zur Trennschärfe und Kritik zur Testkonstruktion, -validität und fehlende kulturellen Übertragbarkeit werden angeführt. Die (Charakter-)Stärken seien überlappend oder unscharf mit den Tugenden korreliert, Faktorenanalysen liefen auf weniger als die sechs postulierten Tugenden hinaus usw. usf.

Es gibt erstaunlich wenig Forschung bzw. Forschungsergebnisse zu den Grundlage der (VIA-) Klassifizierung, etwa zur Frage, ob alle Charakterstärken tatsächlich moralisch wertvoll sind oder ob selektive Charakterstärken auch komplett unausgeprägt sein können. Verändern sich subjektive Stärken im Lebenslauf? VIA-IS gibt eine Test-Retest Korrelation nach vier Monaten mit größer als 70% an. Das heisst: macht Mensch den gleichen Test nach vier Monaten erneut, dann haben 70% das gleiche Ergebnis. In der Testkonstruktion gelten Werte ab 70% als akzeptabel, ab 80% als gut. Reliabilität meint, wie genau ein Instrument misst. Validität beschreibt, ob ein Instrument auch tatsächlich misst, was es zu messen vorgibt.

Probieren Sie doch den VIA-IS selbst — und am Besten mehrfach im Abstand von ein paar Monaten.

Experimenteller Vorschlag: den ersten Durchlauf bedienen Sie aufrichtig. Bei weiteren Durchläufen versuchen Sie, Ihre Antworten so zu wählen, dass ein idealisiertes Selbstbild entsteht, also so, wie Sie gerne wären. Kommt der Test zu unterschiedlichen Ergebnissen?

Peterson und Seligman stellten zu Validitäts- und Reliabilitättests die Rohdaten nicht bereit. Das heisst: ein peer-review kann nicht geschehen, andere Forschende können mangels Daten nicht nachprüfen oder das Experiment replizieren. Das erinnert an ähnliche Gemengelage bei einem der Flaggschiffe der Positiven Psychologie, dem ’Strath Haven Positive Psychology Curriculum’: es ist also ohne zugängliche Rohdaten unmöglich, die Aussagen systematisch zu überprüfen . Sollte man wegen dieser kleinen Hickser gleich das ganze Verfahren abschreiben?

In einem häufig zitierten Artikel argumentieren Sonja Lyubomirsky und Co-Autoren, dass 50 Prozent der Varianz menschlichen Glücks auf die Genetik zurückzuführen sind, 10 Prozent auf die Umstände und 40 Prozent auf Faktoren, die der Einzelne selbst kontrollieren kann, also auf selbst getroffene Entscheidungen.20

In einem häufig zitierten Artikel argumentieren Sonja Lyubomirsky und Co-Autoren, dass 50 Prozent der Varianz menschlichen Glücks auf die Genetik zurückzuführen sind, 10 Prozent auf die Umstände und 40 Prozent auf Faktoren, die der Einzelne selbst kontrollieren kann, also auf selbst getroffene Entscheidungen.20

Im Handumdrehen wird ein Kuchen daraus:

Dieser Mut machende ‘happiness pie’ verbreitete sich viral und elektrisierte die globale Szene positiver Psychologen, ‘Life Coaches’ und anderer Trittbrettfahrer. Lyubomirsky bescherte diese Popularisierung Bekanntheit und daraus ein stetiges Einkommen aus Buchverträgen und Vortragshonoraren. Wohl verdient wenn alles so ist, wie hergeleitet und empirisch überprüft.

Ist es so?

Teils auf Grundlage der Ergebnisse aus Lyubomirskys Papier argumentierte Seligman umgehend, dass ein grosses Potential für normale Menschen realisiert werden könne, signifikant glücklicher zu werden. Was auch immer als ‘Glück’ zu definieren sei, denn so genau könne man das nicht festzurren, sei es doch von Person zu Person zu verschieden. Dennoch ging auch diese Verlautbarung die Welt: Glück! mathematisch und damit unzweifelhaft beschrieben! Endlich!

Teils auf Grundlage der Ergebnisse aus Lyubomirskys Papier argumentierte Seligman umgehend, dass ein grosses Potential für normale Menschen realisiert werden könne, signifikant glücklicher zu werden. Was auch immer als ‘Glück’ zu definieren sei, denn so genau könne man das nicht festzurren, sei es doch von Person zu Person zu verschieden. Dennoch ging auch diese Verlautbarung die Welt: Glück! mathematisch und damit unzweifelhaft beschrieben! Endlich!

Tatsächlich ist die Glücksformel eher ein Formelchen, eine kleine Summandenkette:

H = S + C + V

Happiness = set point als genetische Ausstattung, mit der man geboren wird

Mit den sonnigen Prognosen setzten sich erst 2020 ein Beitrag in einem peer-reviewed Journal etwas kritischer auseinander. Dieser fand erst einmal erhebliche statistische Probleme. nur 5% Varianz der ‘chronical happiness’ kann aktiv, subjektiv beeinflusst werden?

Among others, ’there is only very limited evidence to place the figure for the heritability of well-being as low as (precisely) 50%. Consequently, there is little reason to believe that 40% is a reliable estimate of the variance in chronic happiness attributable to intentional activity — for example, if Lyubomirsky et al. had chosen a different (but, in our view, at least equally plausible) set of estimates, they might just as easily have concluded that as little as [5 percent] of variance in chronic happiness can be attributed to volitional activities.21

Hoppsa: nur 5% der Varianz des ‘bleibenden Glücks’ können auf freiwillige Aktivitäten zurückgeführt werden. Gemeint sind hier die Interventionen und Selbst-Übungen aus dem Repertoire der Positiven Psychologie, die täglichen Hausaufgaben. 5% wirksamer Einfluss ist nun eher übersichtlich wenig — aber immerhin ein Befund. Da hätte es keinen Kuchen gebraucht,  ein Glückskeks hätte gereicht. Ein sehr kleiner.

ein Glückskeks hätte gereicht. Ein sehr kleiner.

Die Seligman Inc. versuchte immer wieder, aus den Postulaten der Positiven Psychologie kommerzielle oder wenigstens kommerzialisierbare Programme zu entwickeln. Nach allen vorliegenden empirischen Daten sind die beiden grössten Angebote wie das ‘Penn Resilience Program’ (PRP) oder das ‘Strath Haven Positive Psychology Curriculum’ bestenfalls unwirksam. Vielleicht sind die kleinen Interventionen tauglich und führen zu mehr Glück, Happiness oder wenigstens subjective well-being? Zuvor liegen noch ein paar größere Brocken im Weg. Einer hat die Form eines Schmetterlings.

Die ’broaden-and-build’-Theorie ist eine der Grundsäulen der Positiven Psychologie. Sie formuliert: positive Emotionen tragen bei zur Entwicklung eines breiten Denk- und Handlungsrepertoires. Ein breites Denk- und Handlungsrepertoire wiederum stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen künftige emotionale Rückschläge. 22·23·24·25

Die ’broaden-and-build’-Theorie ist eine der Grundsäulen der Positiven Psychologie. Sie formuliert: positive Emotionen tragen bei zur Entwicklung eines breiten Denk- und Handlungsrepertoires. Ein breites Denk- und Handlungsrepertoire wiederum stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen künftige emotionale Rückschläge. 22·23·24·25

Die Quantität, Häufigkeiten oder Intensitäten von positiven/negativen Emotionen sollten also einen Unterschied zum subjektiven Glück machen. Ein Wegepunkt einer empirischen Validierung war die ‘critical positivity ratio’:

(…) a universal-invariant ratio between positive to negative emotions that serves as a unique tipping point between flourishing and languishing in individuals, marriages, organizations, and other human systems across all cultures and times.26

Die ‘critical positivity ratio’ behauptet also, es gäbe ein …

»universelles, kulturunabhängiges und unveränderliches Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen und einen Wendepunkt zwischen dem Gedeihen oder Erlahmen von Individuen, Ehen, Organisationen und anderen menschlichen Systemen (…)«

Die Behauptung der ‘critical positivity ratio’ stellt also ein universell geltendes ‘Gesetz’ auf und schliesst mit den Worten …

Our discovery of the critical 2.9 positivity ratio may represent a breakthrough. 26

Da muss man sich schon sehr sicher sein, dass alles passt. Schier unglaublich: bei einem Verhältnis von mehr als 2,9013 (aufgerundet) 3 positiven zu einer negativen Emotion geschehe demnach ein Aufblühen, bei einem kleineren Wert ein freundloses Dahinvegetieren?27

ρ = 28, σ = 10, β = 8/3

Damit die ‘critical positivity ratio’ schlüssig und greifbar wird, bediente sich ihr Erfinder Fredrickson bei einem mathematischen Modell aus der Meterologie. Die Animation zeigt einen sogenannten Lorenz Attraktor, ein »vereinfachtes mathematisches Modell für die atmosphärische Konvektion von Luftströmungen. Für bestimmte Parameter und Anfangsbedingungen zeigt es chaotische Lösungen.« Inhaltlich beschreibt das Modell (stark verkürzt!), dass bei jedem physikalischen System ohne perfekte Kenntnis der Ausgangsbedingungen und selbst bei einer winzigen Störung der Luft etwa durch den Flügelschlag eines Schmetterlings unsere Fähigkeit zur Vorhersage des künftigen Verlaufs immer versagen wird.

Von diesem 3:1-Verhältnis und seiner Visualisierung im Wendepunkt des ge-hijackten Lorenz-Attraktors wurde behauptet, es sei ebenjener, der die genauen emotionalen Koordinaten identifiziert, die ‘aufblühende’ von ‘verkümmernden’ Menschen unterscheide. Das ist komplizierte mathematische Materie. Weder der Autor dieses Stückes (und vermutlich auch nicht seine Leser) können die Güte prüfen. Müssen wir auch nicht – das haben andere kompetent erledigt.

Atmosphärische Konvektion hat mit einer ‘critical positivity ratio’ rein gar nichts zu tun. Die ‘bahnbrechende’ Erkenntnis beruht auf früheren Artikeln von Losada (1999)28 und Losada und Heaphy (2004) 29, in denen die Lorenz-Differentiale aus der Fluiddynamik ‘angewandt’ wurden, um die Veränderungen der menschlichen Emotionen über die Zeit zu beschreiben. Warum auch immer ein Differential aus der Fluiddynamik sich in die Positive Psychologie verirrt hat: es wird ein Rätsel bleiben. Vielleicht sah es einfach nur hübsch aus in seiner Schmetterlingshaftigkeit. Sind ja auch schön.

In dichter Folge wurde dieses dann aufgerundete 3:1-Verhältnis im Range eines positiv-psychologischen Naturgesetzes betrachtet und breitflächig medial verbreitet: hat man dreimal mehr positive als negative Emotionen, dann läuft das Leben! Ein Schmetterling ist für die Kommerzialisierung noch um einiges besser als süße Katzenbilder: erst die mediale Multiplikation hält gute-Nachrichten-Maschinen am Laufen.

Stutzig macht die Verkürzung eines komplexen Zusammenhanges auf eine einzige Zahl, eine Zahl mit erstaunlicher Präzision. Alles, was Leben ausmacht, Liebe, Glück, Gelingen, Enttäuschungen, Scheitern, Sorgen, Zufall, Umwelt, Kultur, Gene … all das schnurrt zusammen auf die Zahl 2,9013, aufgerundet 3.

Unglaublich und falsch.

So unglaublich und falsch, dass Nick Brown sich ans Sezieren machte.

Ein Lorenz-Graph wie der oben gezeigte wurde mitsamt der Glücksthese irgendwann in den 2010er Jahren in einem Postgraduiertenkurs für angewandte Positive Psychologie in London gezeigt.  Blöd nur, dass da ein Nick Brown dabei war seinen Master zu machen. Dieser hatte nur zu gewinnen — anders als seine Kommilitonen stand er nicht am Beginn einer Berufslaufbahn sondern am Ende: er war frühpensioniert und unabhängig, hatte also nichts zu verlieren. So unglaublich und falsch erschien Nick Brown das positiv-psychologische Tanzkärtchen, dass er sich ans Sezieren machte. Er hat nachgerechnet, die Methode aus Fredricksons Papier zu verstehen versucht und kam zum Ergebnis, nun … zu keinem Ergebnis. Ein Hoax. Der ganze Schmetterlingsdings ist an den Haaren herbeigezogen, erfunden.

Blöd nur, dass da ein Nick Brown dabei war seinen Master zu machen. Dieser hatte nur zu gewinnen — anders als seine Kommilitonen stand er nicht am Beginn einer Berufslaufbahn sondern am Ende: er war frühpensioniert und unabhängig, hatte also nichts zu verlieren. So unglaublich und falsch erschien Nick Brown das positiv-psychologische Tanzkärtchen, dass er sich ans Sezieren machte. Er hat nachgerechnet, die Methode aus Fredricksons Papier zu verstehen versucht und kam zum Ergebnis, nun … zu keinem Ergebnis. Ein Hoax. Der ganze Schmetterlingsdings ist an den Haaren herbeigezogen, erfunden.

the existence of a critical minimum positivity ratio of 2.9013 is entirely unfounded — Nick Brown, 201630

Das Papier von Fredrickson und Losada26 wurde da schon seit 11 Jahren intensiv zitiert und kommerziell popularisiert. ‘Ausgeschlachtet’ könnte man sagen. An Schmetterlingen ist nur nicht so arg viel dran.

In Selbsthilfebüchern, -kursen, positivem Coaching und Vorträgen steckt jedoch eine Menge Geld, das nach neuen Zielen sucht:

Both Seligman and Fredrickson are hired speakers. One website lists Seligman’s booking fee at between $30,000 and $50,000 an engagement. In this new science of happiness, it seemed that all the leading proponents were happy. — Anthony 2014 27

Ordentliche Tarife für gute Arbeit sind unverdächtig. Medienstars, gut verdrahtete Prominente und Politiker spielen in derselben Liga. Bei jenen fragt auch kaum jemand nach der Substanz weil es nicht darum geht, was gesagt wird, sondern wer spricht — bei Wissenschaftlern ist das eher selten. Insbesondere, wenn die Aussagen substanzlos sind. Es ist nicht so, dass die Ungereimtheiten niemandem zuvor aufgefallen wäre. Es wollte nur niemand hören und dann womöglich zurückrudern. Die Datengrundlage für Fredricksons 3:1-Schmetterling war etwa die qualitative Analyse einer Reihe von einstündigen Sitzungen in einer Laborumgebung mit genau acht Personen. Die führten Gespräche berichteten von ihren subjektiven Erfahrungen. Auch mit positiv-wohlwollendem Blick ist das kein belastbares Datenfundament für einen ‘Durchbruch’.24

(Die ganze, lesenswerte und überaus unterhaltsame Geschichte ist in einem langen Artikel des Guardian aufgezeichnet.)

Dass die Mathematik hinter dem Schmetterlingsmodell nicht stimmt, akzeptierte Barbara Fredrikson. Verstanden habe sie das ohnehin nicht. Ihre Theorie der ‘critical positivity ratio’ hält sie weiterhin aufrecht, und viel mehr seien die empirischen Belege seien noch viel stärker als ehedem.25·27

Dass die Mathematik hinter dem Schmetterlingsmodell nicht stimmt, akzeptierte Barbara Fredrikson. Verstanden habe sie das ohnehin nicht. Ihre Theorie der ‘critical positivity ratio’ hält sie weiterhin aufrecht, und viel mehr seien die empirischen Belege seien noch viel stärker als ehedem.25·27

Das führt zu einer kuriosen Situation. Eine fundamentale, nicht verhandelbare Eigenschaft wissenschaftlichen Arbeitens ist die Selbstkorrektur bei Irrtümern. Bei der ‘critical positivity ratio’ handelt es sich offenkundig um einen Irrweg. Selbstkorrektur geschieht nicht — im Gegenteil wird das empirisch nicht Bewiesene als Glaubenssatz weiter propagiert. Das sei nichts Besonderes, wird der studierende Pensionär und myth buster Nick Brown zitiert:27

… but social psychology is full of theorising and much of it goes unquestioned.

Kann es denn sein, dass die berühmteren Vertreter der Positiven Psychologie gar nicht wissenschaftlich arbeiten …?

Science is when you change your mind. Religion is when you won’t. — Rob England 🦓 (@rob_england, 20.12.21) twitter

We all follow what we believe.

We run external information through our belief system.

Sometimes that information changes our belief system.

Other times it reinforces our belief system. — Eb (@eikonne, 18.12.21) Twitter

Wenn mit Interventionen der positiven Psychologie höhere Resilienz erreichbar ist und die einfachen Verhaltensänderungen einfach zu vermitteln sind, dann nichts wie her damit: Kinder und Jugendliche sollten das so schnell als möglich erlernen um so emotional kräftiger und widerstandsfähig zu werden.

Im ‘Strath Haven Positive Psychology Curriculum’, ein ‘Positive Education Program to Promote Wellbeing in Schools’, das ursprünglich für eine High School in einem Vorort von Philadelphia pilotiert wurde, war das Ziel …

Martin Seligman behauptete, dass das Programm “Charakterstärken, Beziehungen und Sinnhaftigkeit aufbaut, positive Emotionen erhöht und negative Emotionen reduziert”.31

Der Pilot des SHPPC kostete fast 3 Millionen Dollar, die in einer kontrolliert randomisierten Studie validiert werden sollte. Die Ergebnisse wurden 2009 im ‘Oxford Review of Education’ publiziert.32 In diesem Beitrag allerdings fehlten stichhaltige, nachprüfbare Werte, wie sie mit der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen international üblich sind. Auch die publizierte Auswertung des Department of Education (DoE 2010) kommt zu dem lapidaren Ergebnis “students’ outcomes were not affected”. Brachte also keine Verhaltensänderung.

Das ‘Penn Resilience Program’ (PRP) ist ein weiteres prominentes Programm der Positiven Psychologie. Es soll Kindern und Jugendlichen helfen, grundlegende kognitive Verhaltensprinzipien besser zu verstehen, einschließlich der potenziellen Gefahren negativer Selbstgespräche (“Ich habe den Test nicht bestanden; ich bin wirklich nichts wert”) und katastrophaler Gedanken (“Meine Mutter sollte eigentlich schon zu Hause sein; sie muss in einen schrecklichen Unfall verwickelt gewesen sein”).

Ziel des PRP ist es, gesunden jungen Menschen kognitive Gewohnheiten und Fähigkeiten zu vermitteln, die langfristig Depressionen und Angstzuständen vorbeugen. PRP wird in Gruppen von sechs bis 15 Schülern im Laufe von etwa 20 Stunden durchgeführt. Das PRP hat auch Varianten, die sich an Gruppen von Kindern und Jugendlichen richten, die bereits Warnzeichen für psychische Erkrankungen zeigen, also nicht mehr als ‘normal’ oder unauffällig gelten können

Die Effektivität des PRP wurde danach peer-reviewed und fand statistisch eher schmale Wirkung. Tendenziös formuliert: homöopathischen Effekt.33 Ein weiterer Review fasst hart und herzlich zusammen: “No evidence of PRP in reducing depression or anxiety and improving explanatory style was found (…) The large scale roll-out of PRP cannot be recommended.”34 Das PRP wurde und wird weiterhin und weltweit von tausenden Schulen gekauft und eingesetzt35. Warum, wenn es keine nachweisbare Wirkung gibt?

Im Jahresbericht 2018 des von Martin Seligman gegründeten Positive Psychology Center (PPC) an der University of Pennsylvania steht etwa, dass ein Zweijahresvertrag des US-Justizministeriums gewonnen wurde um das PRP für ‘law-enforcement personnel’ zu adaptieren. Polizisten, Sicherheitskräfte. Auch werden Verträge aufgeführt um Gleiches u.a. für die medizinischen Fakultäten der Universitäten Yale und Penn anzubieten.

Der grösste Kunde des PPC ist das US-Militär: 15% der Veteranen im aktiven Kriegseinsatz zeigen PTSD-Symptome. Das US-Militär hat damit ein offenes Problem.35 2010 gewann das PPC ohne Ausschreibung einen 31-Millionen-Dollar Vertrag für eine adaptierte Version des PRP, um dem PTSD-Syndrom (post traumatic stress disorder) und der häufig einhergehende Selbstmordgefahr von Soldat|innen zu begegnen. Doch auch für die Behandlung posttraumatischer Stressstörungen fällt der PRP als Instrument aus — weil er nie für diese Zwecke konstruiert wurde sondern zur kognitiven Stärkung von Schülern und Jugendlichen — und obwohl er ebenda keinerlei nachweisbaren Nutzen bringt.

“Much of PTSD consists of symptoms whose prevention is not addressed by the PRP, or indeed anything else that comes under the umbrella of positive psychology.”30

Brüchige Daten, geringe Evidenzen. Egal. Merkt eh niemand?

”It’s difficult for someone untrained in a given area to evaluate claims within that area, even if they are otherwise quite competent.”10

Die kommerziell vermarkteten Instrumente der Positiven Psychologie scheinen untauglich, die zu Grunde liegenden Daten brüchig, die Evidenzen gering bis ausbleibend. Es ist der Anschein wissenschaftlicher Fundierung, unter deren Mantel der versprochene Nutzen gerne geglaubt wird. In den wissenschaftlichen Grundlagen schwächelt also die positive Psychologie. Nicht einmal, immer wieder. Die Untersuchungsergebnisse, heisst es9 …

Es ist aber tatsächlich schwierig in der Sozialforschung. Wobei: nein — anderen psychologischen Richtungen kriegen das ja auch irgendwie hin?

Martin Seligman und Mihály Csíkszentmihályi argumentierten 2001 und zu Beginn der aufstrebenden Positiven Psychologie noch herzhafter:

Martin Seligman und Mihály Csíkszentmihályi argumentierten 2001 und zu Beginn der aufstrebenden Positiven Psychologie noch herzhafter:

“We are, unblushingly, scientists first. The work we seek to support and encourage must be nothing less than replicable, cumulative, and objective“ (…) If empirical research fails to confirm the usefulness of the positions we advance, we hope to have the resilience to admit defeat and bow out with good grace .”13

Es wäre dann vielleicht so weit?

Damit: viel Erfolg mit der Positiven Psychologie, vielleicht klappt’s ja doch.

Das Bild des Glückskuchen stammt aus Wikimedia Commons.